猫の皮膚にピンク色のできものができた場合、それは肥満細胞腫という腫瘍の可能性があります。

猫ちゃんを飼育されている方は、聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも肥満細胞とは、体の中に存在する免疫系細胞のひとつで、それらが腫瘍化し増殖したものが肥満細胞腫です。一般的に猫の皮膚に発生する悪性腫瘍のひとつですが、多くの場合は、最小限の治療で根治が期待できる予後の良い腫瘍です。しかしながら、中には皮膚から他の臓器へ転移する場合もあるため注意が必要です。

猫の肥満細胞腫は以前から比較的多く遭遇する腫瘍の一つですが、実は不明な点も多く治療方法が確立されていない部分もあります。

今回は近年の報告をもとに、腫瘍の性質や挙動、診断、治療方法などについてまとめています。

性質・挙動に関するデータなど

- 猫の肥満細胞腫はしばしば頭や首付近の皮膚に、通常は1cm以下のピンクや白色の硬い単一のしこりとして発生します。役20%の症例では多発する傾向も報告されています。

- 1cm以下の孤立性の肥満細胞腫は、良性に近い病態と考えられており、犬の肥満細胞腫の場合とは異なり腫瘍のまわりを小さく切除する辺縁切除と呼ばれる方法が推奨されています。

- 局所の再発率は0~24%であり、手術で切除した部位の近くや全く別の部位に新たに発生します。これは初回の手術の切除範囲とは関係がなく、いわゆる腫瘍の取り残しではないため、初回の切除は広範囲に行う必要はないとされています。

- 多くの肥満細胞腫は良性の挙動を取る一方で、皮膚から脾臓や肝臓などの内臓へ転移したり内臓から皮膚へ転移することがあります。皮膚の腫瘍の見た目や病理組織所見からは、転移するタイプなのか明確に判断することは難しいのですが、皮膚から内臓へ転移するタイプの皮膚腫瘍は>1.5cmと大型であったり、内臓から皮膚転移するタイプでは皮膚腫瘍が多発する傾向があることがわかってきました。5~10個以上皮膚に同時発生する場合には転移の可能性が高いと言われています。

- 猫の肥満細胞腫は脾臓を原発として発生することがあり、80%ほどの症例で脾臓の腫大が認められます。

- これまでは皮膚の孤立性の肥満細胞腫のリンパ節転移は4%ほどと報告されており、転移や浸潤の可能性が低いと考えられていましたが、2024年に出た論文では腫瘍の最も近くのリンパ節転移が初期転移も含めると59%であったと報告されています。これはかなり衝撃的な報告で、これまでの治療方法の見直しが必要なのではないかと考えさせられます。しかし、実際にはこれまで最小限の治療で再発や転移がなく長期的に過ごすことができている症例は多く、この論文のリンパ節転移のあった症例の予後に関するデータがないため、現時点では大きく治療方針を変える必要はないのかもしれません。

猫の肥満細胞腫の発生タイプとして、以下のように分けられます。

- 皮膚の孤立性のしこり

- 皮膚に多発、再発するしこり(良性または転移)

- 皮膚と内臓に発生するしこり(皮膚、内臓どちらかの転移を疑う)

- 内臓に発生するしこり

多発性の場合や内臓の肥満細胞腫では、様々な臓器へ腫瘍が拡がったり嘔吐や食欲低下などの症状も引き起こしうるため、注意が必要です。

肥満細胞腫の診断方法

猫の皮膚肥満細胞腫では、典型的な皮膚の硬いしこりが見られる場合は、細い針を用いた細胞診で腫瘍細胞を採取することでほとんの場合で診断できます。注意すべき点として、肥満細胞腫の中には下図のように、痂疲を伴った皮膚炎のような見た目の場合もあるので、通常の治療で治らない皮膚炎が生じた場合には、本疾患を除外が必ず必要です。

〈犬と猫の皮膚疾患 カラーアトラスより引用〉

さらに、皮膚の肥満細胞腫が多発または再発した症例や脾臓の腫大が認められた症例では、内臓の肥満細胞腫の可能性を考え、腹部エコー検査や脾臓の細胞診検査なども実施することが必要と考えられています。

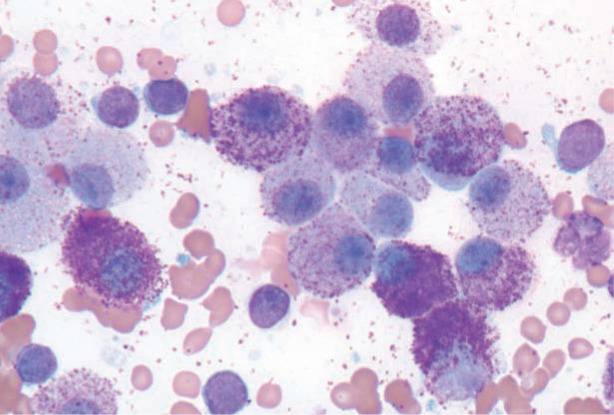

肥満細胞腫の細胞診所見

顆粒(紫色の小さな粒)を多く含む肥満細胞が多数認められるのが特徴です。

皮膚の肥満細胞腫の多発例

~Mast Cell Tumors in Cats

Clinical update and possible new treatment avenuesより引用

治療

外科治療

皮膚の孤立性や多発性の腫瘍の場合に適応となります。

脾臓に発生した肥満細胞腫(脾腫や細胞診で脾臓に肥満細胞が多数認められた場合)では脾臓摘出術が適応となります。脾臓摘出術は、脾臓腫大による腹部の圧迫、嘔吐や食欲低下などの症状の緩和の効果や、生存期間中央値の延長(手術群:非手術群=865日:342日)の効果が報告されていることから、推奨される選択肢となっています。脾臓の肥満細胞腫が、肝臓や血液中へ仮に転移してしまった後であっても、転移先での進行が比較的緩やかであることから、脾臓摘出による症状緩和のメリットは大きいと考えられています。

しかし、腫瘍が進行し一般状態の悪い症例や、貧血や体重減少が顕著な場合では周術期死亡率が高いことや、手術を選択しない場合であったも1年以上生存できている症例も多く認められるため、年齢や麻酔リスクを十分に考慮して決める必要があります。

内科治療

皮膚に多発する症例(とくに転移による)の場合に内科治療が適応となります。

これまでに様々な抗がん剤(ビンブラスチン、ロムスチンなど)が報告されていますが、確立された治療法はありません。また、最近では腫瘍組織の遺伝子検査にて約7割の皮膚肥満細胞腫の症例で遺伝子変異が認められ、トセラニブやイマチニブという分子標的薬での効果が期待されています。食欲不振や血球減少などの抗がん剤と似た副作用が生じることもありますが、腫瘍縮小率が70%程度と高い成績であり、内服薬が継続可能な猫ちゃんには良い治療法のひとつだと思います。現在、当院ではイマチニブ、トセラニブ両方の治療が可能ですので、詳しく聞きたい方はぜひご相談ください。

トリアムシノロン局所注射

最近報告が増えてきた治療法のひとつで、トリアムシノロンというステロイド注射薬を腫瘍内に直接注入し腫瘍を縮小させる治療法です。再発率も低く良好に管理できている症例も報告されています。多発性の小さな皮膚腫瘍や、外科手術が困難な部位、麻酔リスクが高い症例などで適応になると考えています。

猫の肥満細胞腫は、悪性腫瘍でありながら良性に近い挙動をとることが多い一方で、様々な臓器に転移する場合もあり油断のできない腫瘍疾患の一つと考えられます。さらには、転移症例では生存期間が短かったとする報告もあれば、2年以上元気に過ごすことができたという報告もあり、個体差が大きく予後の予測が難しい腫瘍です。

内臓の肥満細胞腫では手術や内科治療などを組み合わせることで、症状の緩和につながります。腫瘍の進行が穏やかな場合には、腫瘍と共存しながら寿命を全うできることもあります。

高齢で肥満細胞腫が見つかりご心配な方、内臓肥満細胞腫の疑いと診断され手術するか悩まれている方、肥満細胞腫の様々な治療の選択肢について知りたい方など、どうぞお気軽にご相談ください。